Annie Jump Cannon

El diario secreto de Henrietta S. Leavitt - Mar, 09/07/2013

EL CAMINO HACIA EL INTERIOR DE LAS ESTRELLAS

Por Antonio García Hernández (IAA-CSIC)

“Todo el mundo sabe que las estrellas son cuerpos gaseosos incandescentes, compuestas principalmente por hidrógeno y helio y que pasan casi toda su vida transformando el uno en el otro para obtener su energía”. Estas afirmaciones son las que siempre he escuchado y leído desde que me interesó la astrofísica. Sin embargo, no me quedaba muy claro cómo había sido posible inferir todas esas cosas sorprendentes que no podíamos reproducir en el laboratorio.

De las estrellas solo podemos ver la superficie, y tan solo el Sol se encuentra a una distancia que podríamos salvar. De hecho, el filósofo Auguste Comte ya había reparado en el detalle de la distancia y afirmaba (1835): “En cuanto a las estrellas, […] nunca podremos, de ningún modo, estudiar su composición química o su estructura mineralógica. Considero que cualquier idea sobre la verdadera temperatura media de alguna estrella nos será siempre negada”.

Pero Comte ignoraba otras características que nos impedían, incluso superando la distancia, acercarnos siquiera a su superficie, como la temperatura de la atmósfera externa de las estrellas. Por tanto es inútil (hoy día, científicamente hablando) imaginar un estudio in situ de estas luciérnagas celestes. Entonces, ¿cómo conocemos actualmente tanto, no solo sobre la superficie y atmósferas estelares, sino también sobre su evolución y composición interna?

Los primeros pasos

Las primeras interpretaciones sobre el origen y composición de los cuerpos celestes fueron de carácter místico y mitológico. Era difícil comprender el funcionamiento de los objetos distantes cuando lo único que se conocía en aquel tiempo que pudiera producir luz propia era el fuego. No es extraño que Anaxágoras, en 450 a. C., las describiera como piedras llameantes.

Una explicación algo más “física” (si se me permite usar el término con el sentido actual cuando en aquella época se definía como la simple observación de la naturaleza), fue propuesta por Aristóteles. Reparó en que los cuerpos que se mueven en la tierra (dentro de su atmósfera) se calientan por fricción con el aire. Y dedujo que, dado que las estrellas, aunque fijas en sus posiciones relativas, se mueven a lo largo de la noche y de las estaciones con el giro de la bóveda celeste, deberían calentarse por el roce que produce su movimiento. He aquí el motivo de su calor y, en consecuencia, de su brillo.

Más observaciones llevaron a la primera conclusión correcta. Aristarco de Samos pensó que, si tanto el Sol como las estrellas eran los únicos cuerpos que producían su propia luz, quizás fueran de la misma familia. Así, alrededor del año 200 a. C., propuso que tal vez las estrellas fueran soles muy lejanos.

Hubo de pasar mucho tiempo para que se avanzara en el conocimiento de las estrellas. El primer paso fue descubrir que no todo lo que brillaba en el cielo eran estrellas. En un principio se llamaron nebulosas (Ptolomeo, 130 a. C.), por su carácter extendido y no puntual. Galileo, en su Siderius Nuncius (1610), observó que algunas de ellas eran agrupaciones de estrellas muy lejanas, y que ofrecían un aspecto de manchas o nubes. Aunque en otras no se apreciaban estrellas, como apuntó Simon Marius dos años después al describir una nebulosa situada en la constelación de Andrómeda (se refería a la galaxia que hoy conocemos con este nombre).

Inmanuel Kant atisbó la solución del problema al proponer, en 1755, su teoría de los universos isla, que afirmaba que aquellas nebulosas elípticas eran estructuras similares a nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, aunque muy lejanas. El filósofo formuló, además, una pionera hipótesis sobre la fuente de energía del Sol y el origen del Sistema Solar. Proponía una tendencia de “las partículas más ligeras y volátiles (de la nebulosa solar) lanzadas enteramente hacia abajo del objeto central. Debido a que estas porciones más ligeras y volátiles son también las más activas en mantener el fuego, vemos que… el cuerpo que es el centro del sistema obtiene así la ventaja de convertirse en una bola llameante o, en una palabra, un Sol”.

A partir de entonces, la física, tal y como hoy la definimos, entra en juego y el estudio de las estrellas como una disciplina en sí misma germina. Los acontecimientos empezaban a precipitarse.

La física tiene algo que decir

Newton, entre 1670 y 1672, había descubierto la composición en colores de la luz: su espectro electromagnético. Casi 150 años más tarde, el físico alemán Joseph von Fraunhofer se interesó por el estudio de la composición de la luz y, gracias a mejores instrumentos, obtuvo espectros con una resolución apreciable tanto del Sol como de otras estrellas. En 1814 observó ciertas bandas negras en el espectro del Sol y, en 1818, estudió el espectro de otras estrellas. Era el primer paso de la espectroscopía astronómica. Ese mismo año, realizó experimentos con gases calientes, comprobando que emitían líneas en ciertos lugares del espectro muy concretos (formando las bandas), independientes y diferenciables, como si se tratara de la huella dactilar de cada compuesto. Algunas de estas emisiones se encontraban en la misma posición que en los espectros estelares, aunque brillantes en este caso y no oscuras como en las estrellas. Desgraciadamente, Fraunhofer murió en 1826, con 39 años, dejando su investigación inacabada.

Kirchoff recogió el testigo y continuó estudiando las emisiones de los gases calientes. En 1859 comprendió que las líneas negras eran, en realidad, de absorción y no de emisión (de ahí que unas fueran oscuras y otras brillantes). Hizo pasar la luz proveniente de una fuente caliente a través de ciertos gases puros más fríos y se dio cuenta de que cada gas absorbía la luz en longitudes de onda concretas. Ahora se podía conocer la composición de la atmósfera de las estrellas, ya que los compuestos que las forman absorben la radiación más caliente procedente de la superficie. Y, de este modo, en 1861, determinó la composición química del Sol y descubrió, a raíz de su espectro, dos elementos nuevos: el rubidio y el cesio.

Un par de años más tarde, el uso sistemático de esta nueva herramienta motivó la primera clasificación de estrellas. Angelo Secchi, jesuita italiano, empezó a coleccionar espectros y llegó a acumular unos cuatro mil. Observó que cada uno tenía distintas particularidades, pero algunos compartían rasgos comunes. Creó un sistema de cinco clases espectrales, desde la emisión máxima más azul hasta la más roja. Y reparó en que algunas de las líneas que aparecían en los espectros se repetían en todos ellos y que no procedían de la absorción de las atmósferas de aquellos cuerpos, sino de la propia atmósfera terrestre.

Se había conseguido determinar la composición de la superficie de las estrellas, las predicciones de Comte no se estaban cumpliendo. El futuro se presentaba halagüeño, pero aún quedaba mucho por saber. Las respuestas llegarían de mano de los grandes físicos estelares… y de partículas.

Los grandes genios y el desarrollo de la física estelar

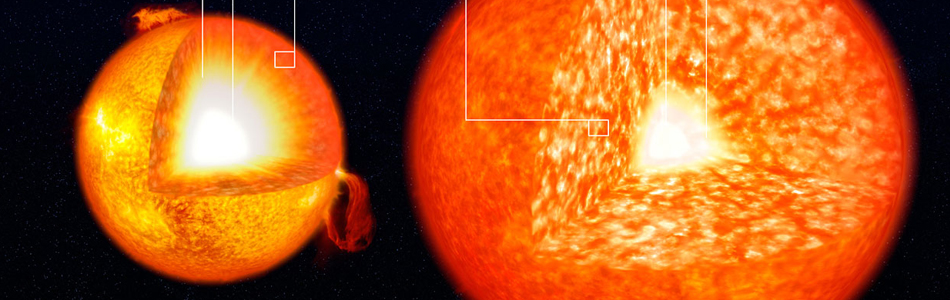

El problema angular de la astrofísica estelar ha residido en la cuestión de la fuente de energía que mantiene a las estrellas. Desde el siglo XIX, con el desarrollo de la espectroscopía, se había aceptado la idea de que las estrellas debían ser cuerpos gaseosos. Con esta hipótesis en mente, Helmholtz, físico alemán de gran renombre en su época, desarrolló, alrededor de 1854, un modelo de alimentación solar en el que este extraía su energía por la contracción lenta de su volumen, enfriándose durante este proceso. Realizó un estudio de una esfera de gas ligada por su propia gravedad en contracción y halló que, con solo una reducción de 380 pies en su radio, esta obtendría energía suficiente para mantenerse “encendida” un año. Este estudio requirió de las primeras suposiciones sobre las condiciones en el interior estelar. Es el primer esbozo de un modelo de interior y en él se tratan correctamente los problemas del soporte mecánico (equilibrio entre la fuerza de la gravedad y las presiones) y del transporte de energía.

Pero no solo Helmholtz estudió este tipo de objetos. Lane, algunos años más tarde (1870), también realizó su propia investigación sobre las esferas de gas autogravitantes, aunque su motivación era distinta: intentaba encontrar una explicación a las medidas altamente discrepantes que hasta entonces se tenían sobre la temperatura del Sol. Y obtuvo una sorprendente solución: la esfera de gas se vuelve más caliente mientras pierde energía y se contrae. Este resultado contradecía el modelo de Helmholtz, que suponía un enfriamiento durante la contracción.

No obstante, pronto surgieron teorías que solventaban esta incómoda contradicción. Ritter desarrolló la primera teoría de evolución estelar en 1883, proponiendo que una estrella pasa por tres fases a lo largo de su vida: en la primera no es una esfera sino, más bien, una masa difusa de gas que se contrae y se calienta. En la segunda etapa mantiene su temperatura constante durante un breve periodo de tiempo, mientras que la tercera se corresponde con una fase de enfriamiento. Esta teoría, ampliada por Lockyer cuatro años más tarde, complicaba el modelo simple de enfriamiento, por lo que no fue extensamente aceptada.

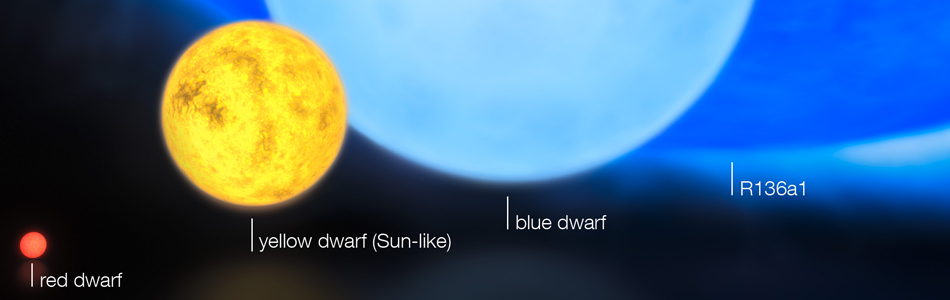

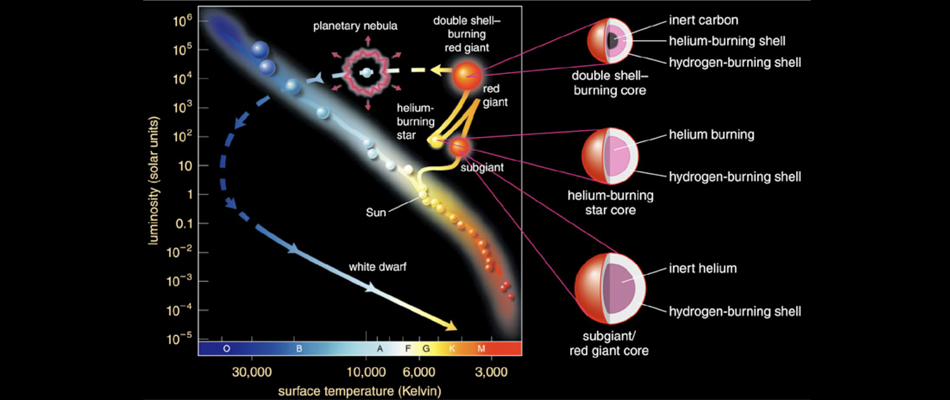

Entrado ya el siglo XX aparecieron algunas pruebas que apoyaban el modelo de Lockyer (y Ritter). Russell, en 1913, extrajo ciertas conclusiones de las observaciones que había llevado a cabo junto a Hertzsprung sobre una gran cantidad de estrellas, creando el diagrama más famoso de la astronomía, el diagrama H-R: solo existían dos tipos fundamentales de estrellas, gigantes y enanas. Basándose en el trabajo de Lockyer, Russell propuso que las gigantes eran estrellas jóvenes en contracción que evolucionan a partir de un estado gaseoso difuso. A lo largo de su vida, la densidad llegaría a tal punto que se convertirían en líquidas, pasando a una fase enana de enfriamiento.

Pero esta teoría estaba basada en una evidencia observacional débil y pronto se descubrirían sus flaquezas. En aquel tiempo existía una discrepancia fuerte entre la edad del Sol determinada por contracción y la derivada de los estudios sobre las edades geológicas. Eddington se empeñó en resolver este problema. Para empezar, realizó una serie de modelos teniendo en cuenta la radiación en el transporte de energía (hasta ahora solo se había considerado la convección para modelar este transporte, análoga a la que se produce en la ebullición del agua) y en 1917 demostró que las estrellas enanas no tenían por qué ser líquidas.

El paso más importante lo dio dos años después, utilizando unas observaciones sobre un tipo de estrellas cuyo estudio estaba destinado a hacer germinar un campo propio dentro de la astrofísica. Se trataba de las cefeidas, cuya luz variaba con el tiempo y que se conocían como estrellas variables. Del estudio de estas estrellas ya había obtenido información importante Henrietta Leavitt al descubrir, en 1912, una relación entre su periodo de variación y su luminosidad intrínseca, esto es, la que mediríamos si estuviésemos en la misma superficie de la estrella. Esta relación era muy importante porque demostraba que la variación de la luz en estas estrellas era debida a procesos propios y no a efectos externos, como los producidos por un eclipse. Así, la variación de la luz se suponía provocada por variaciones en su radio, como si el propio objeto “latiera”.

Eddington comparó observaciones recientes con las realizadas un siglo antes y demostró que las cefeidas no se contraían con la tasa requerida para explicar su luminosidad. Escribió: “si la energía de la estrella se deriva solamente de la contracción, el cambio del periodo debido al aumento de la densidad debe ser fácilmente mensurable. Puesto que el cambio observado es demasiado pequeño, parece que la estrella debe tener otra fuente de energía”.

Ante esta prueba no había refutación posible, por lo que Russell, ese mismo año, elaboró una lista con las características que debía tener toda fuente de energía que se considerase candidata como combustible estelar: la energía debe liberarse en el núcleo de la estrella y su fuente debe depender fuertemente de la temperatura.

Energía nuclear y modelos estelares

El descubrimiento que llevaría a la identificación de la energía de las estrellas se publicó algunos años antes. Albert Einstein proponía en 1905 que la materia era capaz de transformarse en energía siguiendo la tan famosa (actualmente) relación E=mc2. Es decir, acababa de descubrir que tanto materia como energía son dos caras de una misma propiedad.

Las pistas que motivaron la idea de que el hidrógeno era el combustible estelar fueron el resultado de dos trabajos que se publicaron en los años veinte: Aston observó que la masa del helio (que tiene dos protones y dos neutrones en su núcleo) es algo menor que la masa de cuatro núcleos de hidrógeno. Es decir, si se pudiese formar un átomo de helio a partir de la fusión de cuatro núcleos de hidrógeno, la diferencia de masa entre ambos se convertiría en energía siguiendo la relación de Einstein. La segunda pista fue aportada por la investigadora Cecilia Payne-Gaposchkin, discípula de Shapley y Eddington, que demostró, cinco años más tarde de la observación de Aston, que el Sol está principalmente compuesto de hidrógeno. Nuestra estrella poseía, de este modo, combustible de sobra para que se produjese la fusión.

Las piezas del rompecabezas estaban sobre la mesa, si bien había algunos detalles que no se podían explicar. El principal era cómo pueden los átomos superar la repulsión de Coulomb, debida a la carga eléctrica de los protones, para acercarse lo suficiente y fusionarse. Aún así Eddington, en 1926, propuso que el hidrógeno era el candidato más adecuado para ser el buscado combustible. Con ello además se quitaba la espinita de resolver la diferencia entre las distintas edades propuestas para nuestro Sol: el hidrógeno permitiría que tuviese una vida de hasta cien mil millones de años, más que de sobra para abarcar las eras geológicas.

George Gamow, inquieto científico que se involucró en numerosas áreas de la física, tenía las respuestas a los molestos inconvenientes que Eddington no pudo superar. En 1928 descubrió una manera para que los átomos rompieran la repulsión de Coulomb a través del efecto túnel. Esta teoría postulaba que había una probabilidad no nula de que un átomo, al ser lanzado contra otro, rompiera la barrera impuesta por las fuerzas eléctricas. Así, si un número grande de átomos se lanzasen entre sí con velocidad suficiente, una pequeña parte de ellos podrían chocar para fusionarse.

A partir de este resultado encontró dos importantes consecuencias. La primera fue la posibilidad de la generación de los primeros elementos en el universo durante sus primeras etapas, justo después del Big Bang (lo que se conoce como nucleosíntesis estelar) y la segunda fue la elaboración de los primeros modelos simplificados de estrellas. Estos eran modelos de toda la estructura interna, similares a los que usamos hoy en día, independientes para cada estadio evolutivo y calculados de manera manual, esto es, sin computadoras; corría el año 1938. Hasta 1955, con los trabajos de Henyey y colaboradores, no se utilizarían calculadoras numéricas. Los modelos anteriores habían permitido describir adecuadamente el interior de las estrellas, pero no su evolución. Los nuevos modelos de Henyey permitían obtener una visión de la evolución. Así, en 1959, este autor y sus colaboradores ya estaban en disposición de calcular modelos que evolucionaban a partir de perturbaciones de otro estado anterior: empezó el cálculo de las primeras secuencias evolutivas completas.

Después de todo, hemos sido capaces de entender lo que ocurre en el interior de las estrellas y de reconstruir su evolución sin necesidad de acercarnos a ellas. Afortunadamente, hasta los mejores filósofos y científicos pueden equivocarse en sus predicciones.

12.43.04_t.png)

21.16.13-t.png)